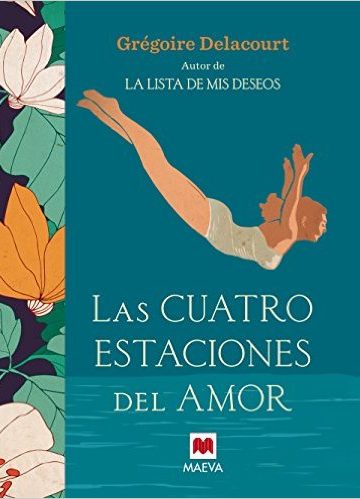

Las Cuatro Estaciones del Amor es la última novela de Gregoire Delacourt conocido sobre todo por su novela La lista de mis deseos, un gran éxito de ventas con más de un millón de ejemplares vendidos, publicada en 27 países y con una adaptación cinematográfica.

Las Cuatro Estaciones del Amor son cuatro historias de amor que se entrecruzan en una idílica playa en la costa de la Bretaña durante el último verano del siglo xx.

Cuatro parejas, cuatro etapas distintas de la vida. La misma canción de amor.

Louis tiene 15 años y está locamente enamorado de Victoire, de 13. Tendrá que esperar a que ella crezca para que pueda corresponder a sus sentimientos. Pero la madurez no siempre conlleva los resultados esperados.

Isabelle creyó enloquecer de dolor cuando su marido la abandonó, y no ha logrado superarlo. Pero cuando rescata a un hombre que está a punto de ahogarse, comprende que hay amores mucho más grandes que el suyo.

Monique ha cuidado de su familia a lo largo de más de veinte años de matrimonio, pero ahora que sus hijos son mayores, decide abandonar a su marido y empezar de nuevo.

Rosa y Pierre se conocieron durante la guerra y juraron que jamás vivirían separados. Cuando la vejez comienza a hacer estragos deciden irse de este mundo tal y como han vivido: juntos.

Fragmento de la novela:

Eugénie Guinoisseau

Supongo que el primer 14 de julio de mi vida, hace treinta y cinco años, ya estaba aquí, en esta playa.

Sin duda con un body rosa pálido, tumbada en una toalla mullida, bajo una pequeña sombrilla de colores, protegida del sol por una capa de pantalla total, y de los escasos himenópteros por una gasa de malla prieta. A los primogénitos siempre les toca pagar el pato por la ridícula dedicación de los padres inexpertos.

Mis veranos transcurrieron aquí, entre los doce kilómetros de playa elástica –a causa de las vastas mareas– y un pequeño apartamento húmedo, en la calle de París, que mi abuela había comprado en la época en que Le Touquet se llamaba todavía Paris Plage. Fui hija única. Encontraba a mis amigas de vacaciones en algunos libros y en películas, también entre las vecinas de mi edad, cuyos padres alquilaban un apartamento en el edificio para una sola temporada y nunca volvían. Aquí acumulé recuerdos de crêpes con Nutella, de fuertes vientos que arrastraban sombrillas y tumbonas y, de vez en cuando, del velo de las señoras que vivían allí todo el año; recuerdos de mujeres jóvenes en el dique, solas y tristes, agarradas a elegantes cochecitos, lejos de sus maridos, que se habían quedado en la oficina, en otra ciudad, propicia para nuevas tentaciones; recuerdos de zambullidas heladas, de risas locas con las vecinitas del quinto.

Sin olvidar los chocolates de Au Chat Bleu, ni el amplio mercado cubierto, los fines de semana, junto a la iglesia, con sus grandes tomates dulces y sus endivias crujientes.

Recuerdo la mayoría de los 14 de julio pasados aquí, 14 de julio festivos. Con la pasión de un actor y la precisión de un historiador, mi padre me narraba la arenga de Camille Desmoulins en el Palais-Royal, el 12 de julio de 1789, con el fin de incitar a la multitud a defenderse contra el probable regreso de la autoridad real tras la destitución de Jacques Necker. Me hablaba de las manifestaciones, de la viril intervención de un regimiento alemán en las Tullerías; me hablaba de «esa época tormentosa, opresiva, sombría, como un sueño agitado y penoso»; de aquella mañana del 14 de julio en que la multitud se dirigió a los Inválidos para exigir el acceso a las armas; me describía la manera en que los defensores de la Bastilla y de los Inválidos habían abierto fuego por primera vez, a primera hora de la tarde, contra el pueblo. Hacia las cinco de la tarde, la guarnición de la Bastilla se rindió con la promesa de que se los trataría correctamente, entonces los manifestantes se apoderaron de la Bastilla y liberaron a los prisioneros – debía de haber centenares, mientras que ellos no llegaban a siete, cuatro de los cuales falsarios–. Me hablaba de los inmensos malentendidos que forjan la historia, las casualidades que decapitan el curso de las cosas, y me hacía prometer que siempre sería libre. ¿Me oyes, Isabelle? Sí, papá. Y yo prometía palabras infinitas cuyo significado ignoraba.

Y entonces llegó ese 14 de julio en que papá no se reunió con nosotras. Varias semanas atrás le habían descubierto algo en el corazón; los resultados de las pruebas fueron malos. De manera que él lo silenció con la bala de una Browning.

Nunca he tenido mucha suerte con los hombres.

De Le Touquet guardo también el recuerdo, inolvidable en un primer momento y tan doloroso después, de mi primer beso de verano en la arena, detrás de las casetas de baño multicolor. Mi primer e inmenso embeleso, dos semanas de pura dicha, de ganas de morir todas las tardes, cuando nos veíamos obligados a separarnos; y nuestras noches, oh Dios mío, nuestras noches oscuras, lejos el uno del otro, que pasábamos escribiéndonos palabras nuevas, palabras audaces, aterradoras, que en ocasiones tenían el sabor de nuestras bocas, el deseo de nuestras manos, las vertiginosas metáforas de nuestra hambre. Jérôme. Pronuncio, por primera vez en mucho tiempo, estas sílabas enterradas en lo más hondo de mi ser. Jérôme. Y yo añadía et tu as moi. Y él se echaba a reír, Jérôme et tu as moi.

Cuántas veces me habré preguntado qué habría sido de nuestras vidas si hubiéramos seguido juntos, si hubiéramos tenido el valor de aferrarnos el uno al otro, contra viento y marea, si ese verano hubiésemos vencido la cobardía de las primeras veces; la última noche yo habría dicho que sí, y ese «sí» se habría erigido en mi mayor palabra de amor, pero él se limitó a abrazarme. Habría querido fundirme en ese abrazo, lo habría dado todo por que sus brazos me asfixiaran, pero me asfixiaran de verdad, a fin de que mi primer «sí» de mujer constituyese asimismo mi último aliento.

Tenía quince años y ya soñaba con morir de amor. Sin embargo, las mañanas son crueles, y los amaneceres, fríos.

Nunca he tenido mucha suerte con los hombres.

Al final de ese verano volví a nuestra horrible casa de Anstaing, cerca de Lille, donde mi padre había silenciado con una bala la cacofonía de su corazón. Me encontré de nuevo en aquel jardín en el que no me esperaban ni hermano ni hermana ni columpio, ni en lo sucesivo ninguna otra risa salvo la de nuestro fantasma. Reanudé una vida en la que mi madre se disponía a enseñarme que no es posible morir de amor. Esperé cartas de Jérôme que no llegaron, incienso, flores, canciones dedicadas en las ondas de la radio, regalos los 14 de julio, trucos de chamanes, cualquier cosa. Entonces, a la edad en que se supone que uno debe amar definitivamente, aprendí el silencio.

A los diecisiete años me entregué a otro Jérôme, pensando en él; y mi primera vez resultó glacial.

Varios años más tarde encontré marido. No os riais. Por supuesto que era encantador. Incluso guapo. Con esa belleza que las mujeres percibimos en un hombre cuando tenemos hambre. Su mirada, su voz y sus palabras eran torpes; en definitiva, encerraba todas las trampas que alguien puede tender. Y tras varias noches de amor, algunas fiebres y otras dulzuras, violencias y bálsamos, me quedé embarazada. ¿A que las palabras tienen gracia? Una cae enamorada, se queda embarazada y finalmente vuelve a caer… desde lo alto.

Nunca he tenido mucha suerte con los hombres.[…]

Espero vuestros comentarios y opiniones.

Deja una respuesta