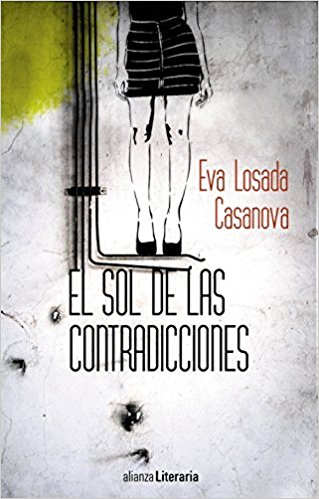

El Sol de las Contradicciones, segunda novela de la escritora Eva Losada Casanova, con la que consiguió el XVIII Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones, uno de los principales premios de novela del panorama nacional e internacional y que publica Alianza Editorial; ha salido publicada este 16 de marzo.

La novela ganadora de este premio, El Sol de las Contradicciones, plantea, según la calificación del jurado, «conflictos muy contemporáneos en torno a una maternidad no buscada que se contrapone al destino. Es la lucha de una mujer sola que elige la ética por encima de sus sueños, para hacerse cargo de una historia huérfana que no le pertenece».

Las calles de Madrid y Barcelona en la década de los años noventa, el sentido de la creación artística, la pureza de la isla de Menorca, la maternidad impuesta e indeseada y la desaparición del fotógrafo Álvaro Beni en 1996, son el escenario en el que esta novela, a través de Mar, una joven escultora menorquina, aborda cuestiones tan importantes como la autodestrucción, la cobardía, la mentira y la huida permanente de nosotros mismos. Ésta es la historia de unos personajes al límite, detenidos en un cruce de caminos, a veces contradictorio y otras decisivo. Un obra en la que la proximidad de la muerte «nos alerta de la brevedad del tiempo y de la necesidad de vivir la vida que siempre fue nuestra y no supimos reconocer».

La autora, con los instrumentos del lenguaje, «describe la ambigüedad del tiempo y su abanico de posibilidades para hacer aflorar las debilidades humanas y el desamor, ese que se perfila en forma de pesadilla o esculpido por la desesperanza», se señala.

El Sol de las Contradicciones nos cuenta la historia de Mar Zheirman, una joven escultora y galerista menorquina, recibe una inesperada llamada del módulo de Custodia penitenciaria del hospital donde su expareja, Álvaro Berni, está en coma tras una agresión en la cárcel. Hacía tiempo que no sabía nada de él, después de que desapareciese diez años antes, dejando una lavadora puesta y un disco de Tom Waits.

El pasado de Mar vuelve a aflorar poco complaciente. Son recuerdos de una convivencia imposible, de noches de alcohol y drogas, del dolor causado por el abandono y de los años de incertidumbre dedicada al cuidado de Mateo, el hijo de Álvaro, un niño distante y extraño, al que se vio obligada a criar asumiendo una maternidad impuesta y no deseada.

El Sol de las Contradicciones recrea con sumo detalle y fidelidad el mundo del arte, los ambientes nocturnos del Madrid y la Barcelona de los años noventa. El arte, que está presente en todo momento, adopta diversas formas, enfrenta a los personajes, los acompaña y describe, como sucede con el padre de Mar, un conocido pintor, o con Álvaro, un fotógrafo urbano. El arte también los alimenta y arrastra como le sucede a Mar, el centro de esta historia de personajes al límite, con todo su abanico de debilidades y desesperanzas, que dibujan un magnífico esbozo de una época contradictoria.

Así empieza esta novela:

0

Volvió el pasado sin forma, sin aliento

(2006, diez años después)

Desde la dirección de la penitenciaría de Soto del Real, una voz de hombre joven, serena y grave, la informa de que debe presentarse esa misma mañana en el Módulo de Custodia penitenciaria del hospital.

Sus lágrimas asoman escasas, son esas lágrimas pesadas que nos trae el rencor cuando le abrimos la puerta. Un rencor que ha terminado convirtiéndose en su mejor escultura, esculpida con disciplina, día a día, en el hueco que le ha dejado la esperanza. ¡Esa maldita esperanza! Mar creía haber logrado aislar los años de dolor en un departamento estanco donde no dejaba pasar la luz, donde los recuerdos domesticados no respiraban. Y ahora, una sola llamada vuelve a dibujarlo todo. La escultura quiere respirar, salir de la oscuridad, desprenderse de aquello que hasta este momento la mantenía oculta, callada. Al oír la voz al otro lado del auricular, se da cuenta de que ha dejado atrás esa edad en la que creía que cualquier amargura era siempre de los demás, esa edad en la que no hay senderos, ni siquiera carreteras asfaltadas. Hay solo hilos, muchos hilos colgando de piñatas. Inmensas piñatas de colores balanceándose sobre su cabeza. Creía que, si tiraba con fuerza de uno de esos hilos, la felicidad con forma de juguete o chucherías se desplomaría sobre ella.

Mar apunta con torpeza en la palma de su mano el número de habitación. En su cabeza alguien le susurra una y otra vez las últimas palabras que acaba de escuchar. Álvaro Berni ha sido trasladado de urgencia, con fuertes contusiones en la nuca, el abdomen y dos piernas fracturadas. Su estado es muy grave.

La punta del bolígrafo resbala por su piel, los números no quieren permanecer, aprieta más fuerte, hasta sentir la punta de metal entrando en el músculo. Nunca ha sentido la muerte de Álvaro tan cerca aunque ella misma habría terminado con su vida en más de una ocasión.

Mar se viste sin prisa. Y lo hace de la misma manera que lo haría muchos años antes, en el mes de mayo de 1996. Calcula cuánto tiempo ha pasado sin oír su nombre, sin pronunciarlo siquiera; intenta torpemente contar los años en los que dejó de reparar en su existencia. No son tantos. Se sienta en la cama, detiene el tiempo y se frena a sí misma; no debe tener prisa, no hay prisa, ya no. Nada va a ser diferente si llega antes o después al hospital. Nada que ella pueda hacer va a alterar los acontecimientos; si es un asunto que pone en riesgo la vida de Álvaro, le importa menos todavía. Es más, está dispuesta a no llegar nunca a ese hospital si eso puede poner fin a todo. Nada parece ser definitivo, nada quiere terminar. Ha aprendido que el pasado regresa por senderos pequeños, a veces abruptos, casi siempre en línea recta, mirando de frente, poco compasivo. Sabe que ese pasado acaba de saltar sobre ella hincando sus uñas, sabe que existir solo en el presente es existir a medias, porque el presente dura un instante. La última vez que estuvo frente a Álvaro, ella tenía apenas veintiocho años y ahora, una década después, todavía puede dibujar cada milímetro de su cuerpo, puede hasta clonarlo, esculpirlo en barro, tallarlo en madera o simplemente dar forma al hombre tal cual es, como hace Ron Mueck; sería como un instante de Álvaro en formato gigante: una figura viva en apariencia, pero presa de sí misma. Quizá es su olor lo que más teme. Ese olor que la envolvió tantas noches y que, cuando él ya no estaba, permaneció agazapado durante años en todos y en ningún sitio.

Aspira sus pensamientos, se levanta de la cama y termina de vestirse. Frente al espejo, sin apenas mirarse, recoge su mata de pelo rojizo en una coleta alta, esconde los tirantes del sujetador bajo una camiseta negra y se da un poco de carmín en los labios. El interés por su aspecto se lo ha ido robando el tiempo; evita fijar la vista, hablarse, hacerse más preguntas. Antes de llegar hasta la puerta recibe una segunda llamada; esta vez, la voz es diferente, algo más apagada, es de un hombre, quizá más joven que el anterior. En un tono aprendido, monótono y sin espacio para la réplica, el hombre, probablemente otro policía, le explica de forma exhaustiva cómo funciona el régimen de visitas en los módulos de custodia de presos del hospital. Advierte a Mar, sin apenas emoción, sin hacer más o menos hincapié en una palabra u otra, que debe presentarse con un documento oficial de identificación, que no lleve alimentos, bebidas u objetos punzantes y que solo puede entrar con una muda para el recluso.

Mar cuelga el auricular por segunda vez. En ninguna de las dos conversaciones, de apenas dos minutos cada una, ha interrogado a los policías sobre el estado de Álvaro, ¿para qué hacerlo? El único estado en el que ella lo imagina es en el del abandono, la soledad entre rejas, un borroso perfil oscuro de lo que, un día, fue lo más importante de su vida. Ahora el simple hecho de pensar en una muda suya le revuelve el estómago. Recuerda perfectamente cómo, algunas semanas después de su desaparición, metió toda su ropa en un contenedor. Hoy los únicos calzoncillos que hay en su casa son los de Mateo. Si Álvaro está muriéndose o cagándose encima sin una muda lista, es algo que dejó de preocuparla hace mucho tiempo.

Mientras va de camino al hospital mira, una vez más, el número anotado en la palma de la mano: 537. Es en ese preciso momento, ante aquellos tres números, ante lo evidente de su significado y la desnudez de su forma, cuando es realmente consciente de lo que está sucediendo. Quizá Álvaro esté ya muerto cuando ella llegue o quizá se muera estando ella allí. Se imagina en el tanatorio de la M-30 con Mateo, un Mateo frío y lejano, que no hace preguntas, que no llora, ni apenas siente. Imagina un día soleado aunque ese sol no caliente. Un pasillo largo, puertas anchas a los lados, un suelo de mármol oscuro con exceso de brillo, un olor helado. Probablemente ella no tendrá que ocuparse de toda la burocracia: llegado el momento, lo harán ellos, los funcionarios de prisiones. Al fin y al cabo, es un preso, un convicto, lleva ya diez años siéndolo. Es el Estado el responsable de todo lo que le suceda. Si muriese en las próximas horas, sería él el que corriese con los gastos, el que lo incinerase. No está segura de nada de eso. ¿Dónde llevan a los presos muertos? ¿Dónde llevan a los hombres que mueren solos?

Espero vuestros comentarios y opiniones.

Deja una respuesta