- ISBN: 978-8467047738

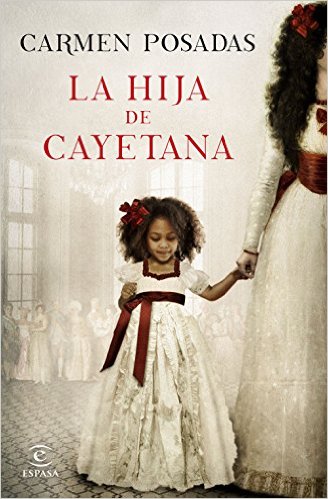

La Hija de Cayetana es la última novela de Carmen Posada en la que nos cuenta la historia menos conocida de una de las mujeres más fascinantes, Cayetana de Alba. La autora recrea el mundo de la corte de Carlos IV, cuya estrella más rutilante fue la propia Cayetana, musa de Goya, protagonista y víctima a la vez de una vida excesiva: rodeada de glamour apenas lograba ocultar la insatisfacción de una mujer superficial y caprichosa, pero también muy sola y muy enferma.

La novela nos cuenta la historia en paralelo de dos mujeres. Por un lado la historia tan sorprendente como poco conocida, pero real, de Cayetana de Alba, una de las mujeres más poderosas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con un carisma legendario que ha llegado hasta nuestros días, adoptó como su única hija a una niña de raza negra, María de la Luz, a la que otorgó testamento pero de quien no se sabe prácticamente nada. Y por otro lado Carmen Posadas ficciona los avatares de la madre de la niña, Trinidad, una esclava cubana que pierde al mismo tiempo al amor de su vida y a su pequeña, y que no cejará en su empeño por recuperarlos a los dos.

Así empieza esta novela:

CAPÍTULO 1

TORMENTA

Tres meses atrás

Parecía como si la tormenta y su tormento hubieran decidido confabularse en su contra. Con cada embate del vendaval, con cada ola que se estrellaba contra el casco de la nave, a Trinidad le crecían los dolores. La primera punzada la había sentido horas atrás, hacia las ocho de la mañana, pero entonces prefirió ignorarla. Era menester aprovechar que Lucila, su ama, había amanecido ese día con un nuevo achaque de lo que ella misma llamaba su mala salud de hierro, y eso le permitiría hablar a solas con Juan. Intercambiaron inteligencia durante el desayuno. Una mirada, un simple gesto les había bastado siempre para entenderse. «Cerca del castillo de popa, igual que ayer», así decían sus ojos. Nadie vio ni sospechó nada. Ni las dos beatas de Camagüey con las que sus amos compartían mesa en el comedor durante la travesía, ni tampoco aquel matrimonio tan estirado que embarcó con ellos en el puerto de La Habana. Aunque ahora que Trinidad hacía memoria, ella —una mujer de mediana edad y un pelo de un rojo demasiado violento para latitudes cubanas— sí había hecho un pequeño comentario la noche anterior. ¿Qué fue exactamente? Algo así como: «Dígame, señor García, Trinidad, la mulata joven que viaja con ustedes, es de esas esclavas que se crían en casa, no me diga que no». Como si supiera. Como si adivinara que Juan y ella tenían un vínculo que los unía desde la cuna. La madre de Juan había muerto de puerperales dos semanas después del parto y a la de Trinidad, que acababa de tenerla a ella un par de días antes, le tocó alimentar a los dos. Más tarde vinieron juegos infantiles, baños en el río, siestas en los platanales hasta que un día, sin que ninguno supiera muy bien cómo, tanta libertad clandestina se les había vuelto amor. «Se equivoca, señora —mintió Juan, como tantas otras veces—. No sé de qué me habla». Eran ya demasiadas las historias de abusos que se contaban con esclavas e hijos del amo como protagonistas como para dejar que aquella mujer pensara que la de ellos era una más. Tampoco había visto Juan la necesidad de contarle nada a su futura mujer cuando con diecisiete años él, treinta ella, a punto de quedarse para vestir santos, los casaron. Lucila era la heredera de la mayor plantación de Matanzas y él pertenecía a la más vieja (y arruinada) familia del lugar. La alianza ideal para que un día uno de sus hijos heredara posición y también fortuna. El destino quiso, sin embargo, que, once años más tarde, el único hijo engendrado por Juan creciese ahora en el vientre de Trinidad. ¿De cuánto tiempo estaría? Difícil saberlo. Nunca había sido regular en esas cosas, y luego, con los trajines de la partida, ni siquiera reparó en las sucesivas faltas. Tampoco más adelante, cuando otros indicios obvios empezaron a alertarla, su cuerpo pareció deformarse demasiado, de modo que para qué contarle a nadie, ni siquiera a su madre, un secreto que sólo Juan conocía. Bastaba con ponerse ropa más holgada (al fin y al cabo, nadie repara en cómo viste una esclava) hasta llegar al otro lado del océano. Con sus escalas y frecuentes tormentas, un viaje como aquél, le había explicado Juan, podía durar hasta cincuenta días. Entonces decidirían qué hacer, sería todo más fácil una vez llegados a Cádiz.

«Sólo una cosa te pido —le había dicho ella aquella misma mañana cuando se encontraron en el castillo de proa después del desayuno—. Que nuestro hijo sea libre». Él se lo había prometido y ella le creyó. ¿Por qué no? Juan no era el primero ni desde luego sería el último amo que daba libertad a uno de su sangre. Existían, Trinidad lo sabía, varios precedentes, tres incluso en plantaciones cercanas a la de los García.

Parecía todo tan fácil allí, solos los dos en cubierta, riendo con el viento a favor y la primera línea de la isla de Cabo Verde dibujándose ya en el horizonte, que a Trinidad le dio por soñar. Era gratis y, además, ella rara vez perdía la sonrisa. Pero había una razón adicional para hacerlo ahora. Poco antes de partir, había oído, al descuido, una conversación entre el hermano Pedro, el capellán de los García, y uno de los dos capataces ingleses que trabajaban para la familia. Robin, que así se llamaba aquel hombre, se burlaba de cierto suculento chisme que corría por los alrededores. Contaban que el viejo Eufrasio, uno de los ricos del lugar, al enviudar, no sólo había dado la libertad a un hijo habido con una de sus esclavas, sino que, por su setenta cumpleaños, planeaba casarse con ella. «Vaya chochera —rio Robin—. En Jamaica, en Barbados, en Carolina del Norte o cualquiera de nuestras colonias ese viejo pasaría la noche de bodas bebiendo agua con gusanos en la cárcel». «Muy cierto —le había replicado el fraile—. Ésa es la diferencia entre nosotros. Vuestras leyes no sólo prohíben los matrimonios, sino que castigan con dureza todo trato carnal con negros. Las nuestras, en cambio, están basadas en los preceptos de la Santa Madre Iglesia ». «¿Y qué?», había preguntado despectivamente el capataz. «Pues que esta Santa Madre nuestra puede tener y desde luego tiene multitud de pecados —sonrió el fraile—, pero al menos reconoce como iguales a todas las criaturas de Dios, por eso en nuestras colonias ambas cosas están permitidas».

Y era tan infinito el horizonte, tan bella esa tierra cerca de la que navegaban, que a Trinidad le dio por soñar un rato más. Se le ocurrió entonces que, cuando desanduvieran esa misma ruta de vuelta a Cuba, todo podía ser distinto. Ama Lucila se había empeñado en ir a España un par de años para cambiar de aires y ver si mejoraba esa mala salud, que siempre invocaba, pero, tarde o temprano, tendrían que volver a casa. Tantas cosas podían ocurrir de aquí a entonces. A diferencia de ama Lucila, tan llena de achaques fingidos o verdaderos, Juan y ella eran sanos, jóvenes y tendrían un hijo en común. ¿Quién podía asegurar que el futuro estaba escrito o marcado a fuego de antemano?Nadie. […]

Espero vuestros comentarios y opiniones.

Deja una respuesta